新型建筑工业化是通过新一代信息技术驱动,以工程全寿命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段,融合工程全产业链、价值链和创新链,实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化。

发展新型建筑工业化,是全面贯彻党的二十大精神、深入推动新时代住房和城乡建设领域绿色低碳和高质量发展的重要举措,是落实党中央、国务院和内蒙古自治区关于建筑业高质量发展、实施供给侧改革决策部署和促使建筑业绿色低碳发展的重要途径,是促进鄂尔多斯市构建新发展格局、优化经济产业结构和推动建筑业建造方式转变的重要措施。

一、制定依据

按照《内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的总体战略部署和《内蒙古自治区“十四五”住房城乡建设事业规划》要求,根据《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》(建标规〔2020〕8号)、《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》(建市〔2020〕60号)等文件精神,结合《内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进新型建筑工业化绿色发展的实施意见》(内政办发〔2021〕41号)、《内蒙古自治区“十四五”新型建筑工业化专项规划》(内建标〔2022〕127号)的相关实施意见要求,全面贯彻新发展理念,助力构建新发展格局,进一步推动以集成化设计、预制化生产、精益化施工、智慧化管理为生产方式的新型建筑工业化,编制本规划。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记对住房和城乡建设工作的重要指示批示以及对内蒙古重要讲话重要指示精神,以及自治区区委、区政府提出的目标要求,坚持统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持新发展理念,坚持供给侧结构性改革为主线,充分发挥“科技是第一生产力、创新是第一动力、人才是第一资源”作用,以现代信息技术赋能传统建筑业,以智能建造带动以装配式建筑为代表的新型建筑工业化协同发展,推动建筑产业工业化、数字化、智能化、智慧化进程。加速推进建筑产业转型升级,深化建筑业组织模式转变,加快建筑工人产业化转变,促进建筑产业高质量发展,建设百姓满意住房;促进建筑产业市内市外循环有效联动,助力城乡建设领域“双碳”目标实现;支撑城乡建设绿色低碳和高质量发展、带动建筑业全面转型升级,切实发挥出在呼包鄂乌协同发展及呼包鄂榆城市群建设中的引领作用,在自治区经济发展中的“压舱石”“排头兵”作用,为建设有实力、活力、绿色、宜居、幸福的鄂尔多斯做出更大贡献。

三、基本原则

政府引导,市场主导。

因地制宜,分区发展。

示范引领,稳步推进。

以人为本,创新驱动。

自主研发,积极合作。

四、总体目标

(一)新建装配式建筑占当年新建建筑面积比例≥30%

(二)新增国家装配式建筑产业基地≥1个

(三)新增自治区级装配式建筑示范产业基地≥1个

(四)自治区级装配式建筑示范项目≥2个

(五)国有资金投资为主的大中型建筑至2025年全部采用BIM技术

(六)新型建筑工业化/装配式建筑产业工人培训数量≥0.8万人

(七)培育具有智能建造能力的骨干企业≥2家

(八)培育工程总承包骨干企业≥3家

(九)培育全过程工程咨询企业≥1家

(十)装配式建造技术在既有建筑改造项目应用示范项目≥3个

(十一)混凝土构件生产基地≥1个

(十二)钢结构构件生产基地≥1个

(十三)部品部件生产基地(产品包括装配式围护墙、内墙、木质构件等)≥1个

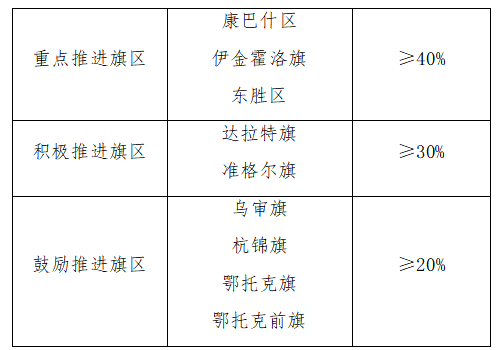

五、旗区目标(装配式建筑面积占新建建筑面积的比例)

六、重点任务

(一)科学谋划部品部件生产布局,引导产业聚集

和市场平衡

1.打造新型建筑工业化产业体系

2.打造“1+6”构件供应体系

3.确保市场供需平衡

4.推动部品部件生产标准化

5.开展部品部件质量认证工作

6.建设新型建筑工业化产业集聚区

(二)推进系统化集成设计,提高设计水平

1.推动全产业链联动

2.促进多专业协同

3.推进标准化设计

4.加强建筑风貌管控

(三)加强信息技术融合应用,协同推进绿色低碳发展

1.充分运用数字化设计

2.推进发展智能建造技术

3.提升信息平台对新型建筑工业化的支撑能力

4.加快应用新一代信息技术

5.协同推进绿色建材技术产品应用

6.探索“双碳”目标落地路径

(四)发展适宜技术体系,推行绿色施工

1.推广装配式混凝土建筑

2.稳步发展钢结构装配式建筑

3.鼓励应用装配式木结构建筑

4.完善装配式低层建筑产品

5.积极推进建筑全装修

6.大力推行绿色施工

(五)创新组织管理模式,加快组织管理变革

1.大力推行工程总承包

2.加快发展全过程工程咨询

3.推进建设工程质量安全监管长效机制

(六)创新人才培养机制,强化智力支撑

1.培育科技创新基地

2.加大科技研发力度

3.加快培育新型建筑产业工人队伍

4.建立新型建筑工业化人才实训基地

七、规划实施与保障措施

(一) 强化组织协调

(二) 完善配套政策措施

(三) 建立新型建筑工业化发展评价体系

(四) 加大工程建设行业政策支持力度

(五) 加强经验交流

(六) 加强宣传力度

蒙公网安备 15060302000150号

蒙公网安备 15060302000150号